Рецепт горохового супа с копчёными рёбрышками

- Информация о материале

Кому запрещено применение специального налогового режима

- Информация о материале

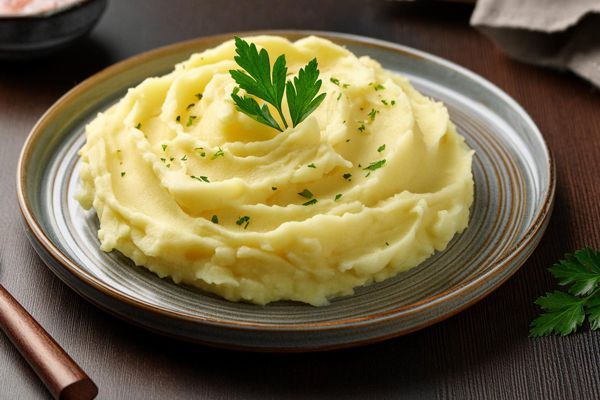

Рецепт картофельного пюре

- Информация о материале

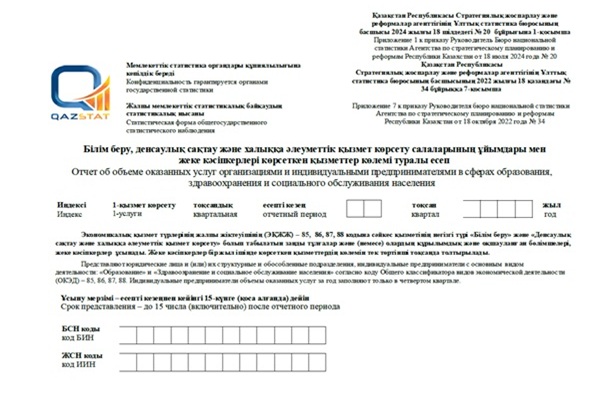

Сдача статистической формы «1-Услуги»

- Информация о материале

Снижающий давление и уровень сахара напиток

- Информация о материале

Приготовление куриной грудки

- Информация о материале

Рецепт окрошки с минералкой и кефиром

- Информация о материале

Маринад для шашлыка из баранины

- Информация о материале

Заболевание щитовидной железы

- Информация о материале

Артериальная гипертензия

- Информация о материале

Как найти работу?

- Информация о материале

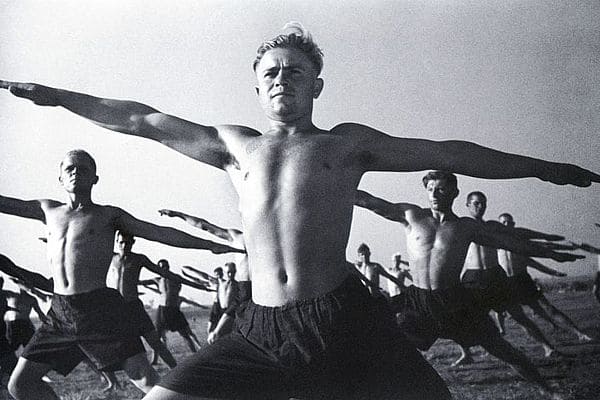

Утренняя гимнастика из СССР для детей, взрослых и пожилых людей

- Информация о материале

Гимнастика при грыже и протрузии поясничного отдела

- Информация о материале

Отдых на форелевом хозяйстве в Талгаре

- Информация о материале

Подготовка и проведение свадьбы

- Информация о материале

Что можно и нельзя кушать при гастрите

- Информация о материале